5.3.2. Сохранение природных популяций естественных врагов вредных организмов и повышение их активности

В фауне России насчитывается 20–30 тыс. видов энтомофагов, а в мировой фауне – 500 тыс. видов, которые в той или иной степени контролируют численность примерно 10 тыс. видов потенциальных вредителей и 1 тыс. – наиболее вредоносных. Ученые считают, что в природе не существуют вредители и возбудители болезней, у которых не было бы естественных врагов. В понятие «естественный враг» включаются паразиты, гиперпаразиты, паразитоиды, хищники и патогенные организмы, естественно ассоциированные с природной популяцией вредных организмов, вызывая гибель или повреждение их особей и популяций. Из естественных врагов в практике защиты растений важно использовать энтомофагов и антагонистов.

Энтомофаг – это организм, потребляющий в пищу насекомых или их части, а антагонист – организм, который полностью или частично тормозит развитие фитопатогенов или убивает их. Таким образом, с экологической точки зрения функциональная деятельность энтомофагов и антагонистов сходна: она направлена на снижение жизнедеятельности или гибель вредных организмов – соответственно фитофагов и фитопатогенов. |

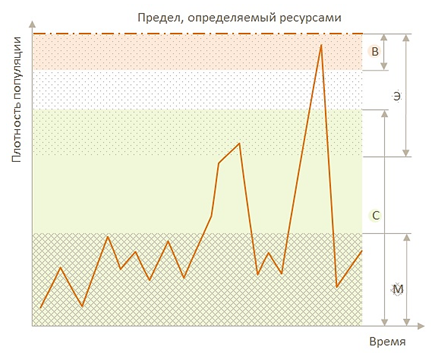

Различные группы энтомофагов (паразиты, хищники специализированные и многоядные, энтомопатогены) действуют в сообществах агроэкосистем при разных уровнях численности фитофагов, отличаясь по пороговым уровням эффективности (рис. 28).

|

|

Рис. 28. Включение разных регулирующих механизмов на разных уровнях численности популяций

Универсальная регулирующая роль принадлежит специализированным энтомофагам. Они действуют в интервале численности фитофагов, начиная с низкого ее уровня – ниже ПВ и ЭПВ. Многоядные энтомофаги начинают действовать позже с запаздывающим эффектом, когда численность фитофага достигнет определенного относительно высокого уровня (около или выше ПВ и ЭПВ). При достижении фитофагами значительной численности отмечается явление «ускользания» популяции фитофагов от энтомофагов, вследствие чего численность фитофагов намного превышает ЭПВ, и они наносят существенный ущерб урожаю и качеству сельскохозяйственной продукции, вынуждая применять инсектициды.

При численности фитофагов, близкой к емкости среды, действуют возбудители болезней и внутривидовые механизмы, включая конкуренцию. Например, регуляция численности популяции красного плодового клеща (Panonychus ulmi Koch.) осуществляется по трехступенчатой схеме. На самом низком уровне численности эффективны специализированные хищные клещи фитосейиды, затем по мере роста численности в дело вступают многоядные насекомые (антокорис обыкновенный, златоглазки), а в случае их отсутствия начинается откладка зимних диапаузируюших яиц, которая рассматривается как механизм внутривидовой регуляции, защищающий популяцию от вымирания.

|

Таким образом, различные группы энтомофагов (специализированные, многоядные паразиты и хищники, энтомопатогены) действуют в экосистемах по принципу дополнительности, стабилизируя численность популяций фитофагов, которая остается в пределах емкости среды. Емкость среды определяется пищевыми и другими ресурсами: в естественных экосистемах она для фитофагов ниже, а в агроэкосистемах – выше, особенно для специализированных видов. Вследствие этого стабилизированная энтомофагами численность фитофагов в естественных экосистемах, как правило, существенно не превышает ПВ, а в агроэкосистемах – превышает этот уровень, вызывая необходимость дополнительной разработки систем защитных мероприятий. |

Сопряженность такого рода взаимодействий известна как модель «хищник – жертва», разработанная Лоткой и Вольтерра. Здесь повышение численности жертв стимулирует размножение хищников (численная реакция). Вскоре чрезмерное обилие хищников приводит к резкому падению численности жертв, что, в свою очередь, ведет к вымиранию хищников. Между тем, освободившись от хищников, оставшиеся жертвы быстро восстанавливают численность, провоцируя последующее размножение сохранившихся хищников. Все это проявляется в периодичности колебаний численности тех и других. Подобные колебания в модельных ситуациях (и в природе) продолжаются бесконечно.

В реальных условиях при резком сокращении числа жертв многие хищники и некоторые паразиты переключаются на другие виды, избегая последствий собственной прожорливости. Их численность остается стабильной. На этом основано предположение о том, что видовое разнообразие сообществ сопряжено с их устойчивостью и всякое нарушение стабильности биоценоза провоцирует выделение доминирующих видов при общем сокращении видового разнообразия. Даже удаление одного хищника содействует сокращению разнообразия сообществ, поскольку он служит стабилизатором более активного конкурента.

Паразитизм изощреннее хищничества. Среди многих форм взаимодействий паразита и хозяина самая распространенная – облигатный паразитизм. Пухоеды, вши, блохи и веерокрылые вообще не способны существовать без хозяев и оказывают разнообразнейшие влияния на их организмы. Среди насекомых нередки паразиты временные и факультативные, для которых связь с хозяином эпизодична или необязательна. Однако среди энтомофагов особенно примечательны перепончатокрылые. В отличие от типичных паразитов они имеют облик и повадки активных хищников. Крупные осы-сколии или тифии, охотясь на личинок жуков, парализуют их хирургически точным уколом жала в нервные центры. На обездвиженные таким образом жертвы они откладывают по одному яйцу, и выходящая из него личинка осы начинает питаться личинкой жука. Сначала она съедает жировое тело, мышцы и другие ткани, не трогая нервную и кровеносную системы поддерживающие существование таких «живых консервов».

Не менее примечателен клептопаразитизм (буквально – воровской паразитизм), при котором клептопаразит использует усилия другого паразита для своих нужд. Нередко он откладывает яйца через отверстия в покровах уже ранее пораженного хозяина и, как удачливый конкурент, устраняет его личинок. Существуют своего рода рабовладельческие взаимодействия, например, некоторых муравьев. Нападая на муравейники других видов, они уносят с собой «порабощенных» личинок и куколок. Воспитывая их в своих семьях, муравьи-амазонки используют их впоследствии на разных работах, не выпуская на волю. Чрезмерное развитие челюстей у этих агрессивных форм препятствует самостоятельному приему пищи и поэтому рабы их еще и кормят.

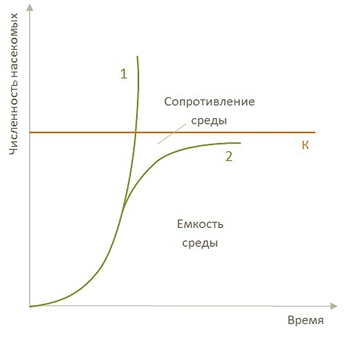

Сопротивление среды сказывается на численности фитофагов с разными стратегиями жизненных циклов, но особенно r-стратегов. Сопротивление обусловлено тем, что в реальных условиях всегда существуют факторы, ограничивающие численность вредных организмов близ некоторого предела, который называется емкостью среды, или уровнем К (рис. 29). По мере приближения к этому пределу нарастание численности тормозится из-за усиления конкуренции, активности паразитов, хищников и патогенов, стрессовых влияний перенаселенности или неблагоприятных условий климата. При этом экспоненциальная кривая роста преобразуется в логистическую S-образную кривую. Врожденным потенциям воспроизводства противопоставляется сопротивление среды.

Рис. 29. Кривые экспоненциального (1) и логистического (2) роста популяции, ограничиваемого сопротивление среды [24]

«Сопротивление среды» – термин популяционной экологии, трактуется как совокупность факторов, ограничивающих реализацию потенциала размножения. Этот потенциал неодинаков у разных видов. Он выражает их приспособленность к среде и формировался во взаимодействиях с нею. |

Многие, особенно плодовитые виды (r- виды, или r-стратеги) сохраняются лишь потому, что компенсируют высокую смертность потомков повышенной рождаемостью. В основе их воспроизводства заложена тенденция к экспоненциальному нарастанию численности при выраженном сопротивлении среды. Между тем достижение предельного уровня численности (уровня К) возможно благодаря не только усиленному размножению, но и снижению смертности потомков. Так, при выраженной заботе о потомстве большинство новорожденных особей достигают половой зрелости, и при этом не требуется высокая плодовитость самок. Эта тенденция, или стратегия воспроизводства, характерна для К-видов, или К-стратегов. В ее основе – стремление к предельной численности благодаря повышенной приспособленности к среде и родительской заботе о потомках.

Отмеченные естественные механизмы регуляции численности вредных организмов характерны в большей степени для естественных экосистем.

При ослаблении или уничтожении (разрушении) естественных механизмов регуляции численности фитофагов в агроэкосистемах в случае применения пестицидов, к которым, как правило, более чувствительны энтомофаги, проявляется эффект бумеранга: чем больше применяется пестицидов, тем выше численность фитофагов. Это явление послужило основанием для пересмотра стратегии защиты растений во всем мире и перехода ее от химического этапа к интегрированной защите, при которой одним из критериев служит сохранение, а затем и повышение численности и активности энтомофагов. Природные энтомофаги действуют практически против всех фитофагов, защищая в той или иной степени все сельскохозяйственные культуры от вредных организмов. Среди энтомофагов чаще встречаются хищники, которые способны прерывать жизненный цикл фитофагов на любой стадии их развития (табл. 41). Наиболее часто энтомофаги регулируют численность чешуекрылых, тлей, кокцид, червецов и других равнокрылых хоботных, которые относятся к г-стратегам и способны к массовому размножению.

Таблица 41

Природные энтомофаги, регулирующие численность фитофагов в агроэкосистемах

Энтомофаги: отряд, экологическая группа |

Фитофаги и фазы их развития в системе |

Защищаемая культура |

Уховертки (Dermaptera) – многоядные хищники |

Яйца, гусеницы, куколки чешуекрылых, тли, нелетающие стадии других насекомых |

Капуста, соя, рис, хлопчатник, яблоня |

Полужесткокрылые(Hemiptera) – клопы, хищники, многие многоядны |

Яйца, мелкие гусеницы чешуекрылых, тли, цикадки, клопы, мухи, трипсы, яйца и личинки жуков, кокциды, медяницы, клещи |

Картофель, хлопчатник, плодовые культуры (яблоня, груша), лесные породы (ольха) |

Бахромчатокрылые, или трипсы (Thysanoptera) – хищники |

Тли, трипсы, клещи |

Капуста, лук, зернобобовые культуры, плодовые и лесные насаждения |

Сетчатокрылые (Neuroptera) преобладают хищники |

Яйца, мелкие гусеницы чешуекрылых, тли, червецы, клещи и их яйца |

Горох, зеленные и декоративные культуры, хлопчатник, плодовые |

Перепончатокрылые (Hymenoptera) – хищники и паразиты |

Яйца, гусеницы, куколки чешуекрылых, личинки и имаго жуков, тли, клопы, мухи, пилильщики, белокрылки, галлицы, кокциды, яйца и имаго щитовок, клещи |

Капуста, лук, яровая и озимая пшеница, хлопчатник, плодовые культуры, лесные породы |

Двукрылые, или мухи (Diptera) – паразиты и хищники |

Гусеницы, куколки чешуекрылых, тли, цикадки, листоблошки, мухи, трипсы, яйца саранчовых, личинки жуков, личинки и имаго клопов |

Картофель, огурец, зерновые культуры, яблоня, вишня, сосна и др. |

Жесткокрылые или жуки(Coleoptera) – большинство хищники, реже паразиты |

Гусеницы, куколки чешуекрылых, тли, яйца и личинки мух, яйца саранчовых, листоблошки, жуки, кокциды, моллюски |

Капуста, лук, зернобобовые культуры, плодовые и лесные породы |

Так, одна уховертка за одну ночь может уничтожить до 200 яиц и 30 гусениц младших возрастов яблонной плодожорки, листовертки, стеклянницы. Личинки семиточечной коровки за период своего развития съедают по 600–800 тлей, а каждый жук этой коровки ежедневно уничтожает по 40–50 тлей.

Максимальное обилие энтомофагов выявлено в отряде перепончатокрылых. Они встречаются среди семейства ихневмонид, которые паразитируют на личинках и куколках фитофагов. Среди двукрылых (Diptera), большое число ценных энтомофагов имеется в семействе тахин (Tachinidae), сирфид (Syrphidae), жужжал (Bombyliidae), ктырей (Asilidae) и др. Среди отряда жуков (Coleoptera) особенно активны представители семейства кокцинеллид, уничтожающие тлей, щитовок, клещей, и жужелицы, полезная роль которых повсеместно отмечается против почвенных и наземно-почвенных фитофагов.

В отечественной фауне доминируют энтомофаги с относительно широкой пищевой специализацией. Это позволяет им сдерживать численность разных вредителей. Тем самым в практике защиты растений важно использовать весь комплекс энтомофагов как конкретного вида вредителя, так и всего сообщества их в агроэкосистемах. При этом одни из них контролируют численность в засушливые, другие – в увлажненные годы, поэтому соотношение между разными группами энтомофагов изменяется по годам (табл. 42).

Таблица 42

Процентное соотношение основных групп энтомофагов по годам на горохе в Западной Сибири [20, 21]

Годы |

Сирфиды, % |

Кокцинеллиды, % |

Хризопы, % |

1992 |

62 |

27 |

11 |

1993 |

95 |

3 |

2 |

1994 |

64 |

22 |

14 |

Явление «ускользания» численности фитофагов отмечено в тех случаях, когда соотношение в системе «энтомофаг : жертва» в агроэкосистемах гороха превышало по гороховой тле 1:20, клубеньковым долгоносикам – 1:2.

Подсчитано, что в настоящее время в мире для биозащиты используют примерно 300 видов энтомофагов. С их помощью удается защитить агроэкосистемы от 150–200 видов фитофагов из 10000 в мировой фауне. Для эффективной защиты важно, чтобы соотношение в системе «энтомофаг : фитофаг» достигло определенного уровня (табл. 43).

Таблица 43

Уровни эффективности энтомофагов, позволяющие отменять применение пестицидов

Культура |

Энтомофаг, фитофаг |

Оптимальное соотношение численности |

Пшеница |

Комплекс афидофагов: тли |

1 : 30–40 (обработка откладывается на 3–4 дня до повторного обследования) |

Хищный трипс (экотрипс): пшеничный трипс |

1 : 7–8 |

|

Теленомусы: клоп вредная черепашка |

Заражение яиц клопа черепашки в начале откладки на 42–50 % при численности хозяина 2 экз./м2 |

|

Кукуруза |

Афидофаги: тли |

1 : 30–40 |

Трихограмма: кукурузный мотылек |

1 : 10–30 |

|

Горох |

Комплекс энтомофагов: клубеньковые долгоносики |

1 : 2 |

Афидофаги: гороховая тля |

1 : 30 |

|

Свекла |

Афидофаги: свекловичная листовая тля |

1 : 30 |

Подсолнечник |

Афидофаги: тли |

1 : 30 |

Картофель |

Комплекс энтомофагов: колорадский жук |

1 : 20 – 1 : 30 (личинки 1–2-го возрастов второй генерации жука) |

Яблоня |

Хилокорус, экзахомус: калифорнийская щитовка |

При единичном заселении вредителей достаточно 1–2 хищных жуков на 1 дерево, при 2-балльном заселении – не менее 5 жуков, при 3-балльном – 50 |

Улитка садовая: калифорнийская щитовка |

При заселении деревьев в 1–2 балла щитовку полностью уничтожают 1–2 особи улитки |

|

Капуста |

Комплекс афидофагов: капустная тля |

1:10 |

Апантелес, птеромалюс: капустная белянка |

Зараженность гусениц энтомофагами 60–70 % при плотности вредителя не более 7 особей на 1 растение |

|

Муха эрнестия, наездник экзетастес: капустная совка |

При 50–70 % зараженности энтомофагами гусениц (плотность 5 особей на 1 растение) отменяют обработки в последующих поколениях |

|

Паразит диадегма: капустная моль |

60–70 % зараженных гусениц при численности до 7 экз./растение |

|

Жук алеохара: капустные мухи |

1 : 4–6 |

Руководствуясь системой триотрофа (растения-хозяева – фитофаги – энтомофаги), важно применять в агроэкосистемах следующие мероприятия по сохранению, повышению численности и активности энтомофагов:

Постоянно или периодически выращивать сельскохозяйственные культуры открытого цветения, нектароносы, способные поддерживать высокую численность энтомофагов: гречиху, рапс, фацелию, бобовые многолетние травы (люцерну, эспарцет, клевер) и др. Многолетние бобовые травы рекомендуется высевать вдоль лесополос, вокруг колков, создавая мозаику нектароносов в агроэкосистемах. Важность посева нектароносов объясняется тем, что многие энтомофаги, особенно сирфиды, телиномины. кокцинеллиды нуждаются в дополнительном питании в фазе имаго нектаром и пыльцой. Это способствует многократному повышению их плодовитости, намного увеличивает продолжительность жизни, улучшает выживаемость и в итоге повышает численность.

Постоянно или периодически выращивать сельскохозяйственные культуры открытого цветения, нектароносы, способные поддерживать высокую численность энтомофагов: гречиху, рапс, фацелию, бобовые многолетние травы (люцерну, эспарцет, клевер) и др. Многолетние бобовые травы рекомендуется высевать вдоль лесополос, вокруг колков, создавая мозаику нектароносов в агроэкосистемах. Важность посева нектароносов объясняется тем, что многие энтомофаги, особенно сирфиды, телиномины. кокцинеллиды нуждаются в дополнительном питании в фазе имаго нектаром и пыльцой. Это способствует многократному повышению их плодовитости, намного увеличивает продолжительность жизни, улучшает выживаемость и в итоге повышает численность.

Положительное влияние таких нектароносов как фацелия, гречиха, рапс, укроп на жизнедеятельность энтомофагов установлена во многих агроэкосистемах: в садах, на овощных, зерновых, зернобобовых культурах. Создаются маточники на площади 2,5–6 га, или 1 : 400 относительно площади основной культуры. С весны до осени здесь возделывают до 20 нектароносных видов растений, что способствует привлечению и сохранению большого разнообразия энтомофагов. Они способны в радиусе 5 км сдерживать на хозяйственно неощутимом уровне численность чешуекрылых (совок), тлей, паутинного клеща, табачного трипса, белокрылки;

Посадка в лесополосах и колках нектароносных многолетних растений, таких как черемуха, клен, липа, ясень, дуб, рябина, ольха, желтая и белая акации, ирга, боярышник, шиповник, алыча и др. создает в агроландшафте благоприятные условия для накопления энтомофагов.

Посадка в лесополосах и колках нектароносных многолетних растений, таких как черемуха, клен, липа, ясень, дуб, рябина, ольха, желтая и белая акации, ирга, боярышник, шиповник, алыча и др. создает в агроландшафте благоприятные условия для накопления энтомофагов.

Посадка живых изгородей, сохранение между ними и полями травянистых участков полосой 2–5 м, свободных от обработок пестицидами, создают благоприятные условия для птиц и миграции полезной энтомофауны в агроэкосистемах. Роль птиц в оптимизации фитосанитарного состояния агроэкосистем незаслуженно забыта. Известно, что насекомоядные птицы отличаются прожорливостью и составляют 90 % всех птиц. Так, птица королек съедает в год около 21 млн. мелких насекомых, семья скворца за один день – 300 гусениц, а кукушка за один час может уничтожить 100 гусениц. Для привлечения птиц необходимо создавать условия для устройства их гнезд (10–30/га);

Сохранение и поддержание сезонного конвейера нектароносов из растений естественных и агроэкосистем. Выяснено, что энтомофагов в большей степени привлекают нектароносы естественных экосистем, питание на которых эволюционно было более продолжительным. Почти повсеместно первым зацветает одуванчик, привлекающий рано вылетающих тахин. За одуванчиком следует молочай, гулявник, сурепка – излюбленные растения многих ихневмонид и тахин. С конца мая растительный покров заметно обогащается цветущими капустными, сельдерейными видами. Культурные нектароносы начинают цвести со средины июня. Тем самым возникает непрерывный конвейер из цветущих нектароносов до сентября, особенно обильный в июне и июле. Целесообразно также создание микрозаповедников, агроландшафтных заповедных зон, заказников, «экологических коридоров». В зависимости от их густоты и размера, сохраняется, повышается численность и активность энтомофагов в радиусе действия от 1 до 5–8 км;

Сохранение и поддержание сезонного конвейера нектароносов из растений естественных и агроэкосистем. Выяснено, что энтомофагов в большей степени привлекают нектароносы естественных экосистем, питание на которых эволюционно было более продолжительным. Почти повсеместно первым зацветает одуванчик, привлекающий рано вылетающих тахин. За одуванчиком следует молочай, гулявник, сурепка – излюбленные растения многих ихневмонид и тахин. С конца мая растительный покров заметно обогащается цветущими капустными, сельдерейными видами. Культурные нектароносы начинают цвести со средины июня. Тем самым возникает непрерывный конвейер из цветущих нектароносов до сентября, особенно обильный в июне и июле. Целесообразно также создание микрозаповедников, агроландшафтных заповедных зон, заказников, «экологических коридоров». В зависимости от их густоты и размера, сохраняется, повышается численность и активность энтомофагов в радиусе действия от 1 до 5–8 км;

Возделывание устойчивых к вредным организмам сортов облегчает регулирующую роль энтомофагов как минимум по двум причинам: численность фитофагов на них не достигает «ускользающего уровня» и на посевах таких сортов либо не требуются, либо существенно снижается применение пестицидов;

Возделывание устойчивых к вредным организмам сортов облегчает регулирующую роль энтомофагов как минимум по двум причинам: численность фитофагов на них не достигает «ускользающего уровня» и на посевах таких сортов либо не требуются, либо существенно снижается применение пестицидов;

Возделывание смешанных посевов различных сельскохозяйственных культур. Однолетние бобовые культуры меньше повреждаются тлями, если их высевают в смеси со злаками, либо по соседству с горчицей или фацелией. При этом они в большей степени накапливают энтомофагов, которые могут быть полезными не только на зернобобовых культурах, но и на капусте, если ее размещать в радиусе в пределах 1 км. На плантациях хлопчатника, например, в борьбе с совками оправдывает себя высев одного ряда кукурузы через 8–10 рядов хлопчатника. Самки совок предпочитают откладывать яйца на кукурузу, в связи с чем на ней же концентрируются хищные клопы, божьи коровки. Позднее, когда кукуруза высыхает, эти полезные насекомые перелетают в поисках пищи на поле хлопчатника;

Возделывание смешанных посевов различных сельскохозяйственных культур. Однолетние бобовые культуры меньше повреждаются тлями, если их высевают в смеси со злаками, либо по соседству с горчицей или фацелией. При этом они в большей степени накапливают энтомофагов, которые могут быть полезными не только на зернобобовых культурах, но и на капусте, если ее размещать в радиусе в пределах 1 км. На плантациях хлопчатника, например, в борьбе с совками оправдывает себя высев одного ряда кукурузы через 8–10 рядов хлопчатника. Самки совок предпочитают откладывать яйца на кукурузу, в связи с чем на ней же концентрируются хищные клопы, божьи коровки. Позднее, когда кукуруза высыхает, эти полезные насекомые перелетают в поисках пищи на поле хлопчатника;

Скашивание люцерны и других сеяных бобовых трав, а также разнотравья (сенокосов) полосами. Подвижные энтомофаги избегают ножа косилки и находят защиту от засухи и голода в остающихся нескошенными полосах. Благодаря этому формируются активно функционирующие и длительно действующие популяции энтомофагов;

Скашивание люцерны и других сеяных бобовых трав, а также разнотравья (сенокосов) полосами. Подвижные энтомофаги избегают ножа косилки и находят защиту от засухи и голода в остающихся нескошенными полосах. Благодаря этому формируются активно функционирующие и длительно действующие популяции энтомофагов;

Использование пищевых аттрактантов для привлечения энтомофагов путем опрыскивания растений и применения ловушек с этими веществами. Например, аттрактантом для имаго обыкновенной златоглазки является одно из соединений кариофилена при дозе 0,2 г на ловушку. Это соединение отличается дешевизной, экологической безопасностью, легко растворяется в воде;

Использование пищевых аттрактантов для привлечения энтомофагов путем опрыскивания растений и применения ловушек с этими веществами. Например, аттрактантом для имаго обыкновенной златоглазки является одно из соединений кариофилена при дозе 0,2 г на ловушку. Это соединение отличается дешевизной, экологической безопасностью, легко растворяется в воде;

Выборочная, в очагах концентрации вредных организмов, обработка посевов пестицидами с учетом соотношения численности в системе «фитофаг – энтомофаг». Так, в борьбе с тлями на посевах зерновых и зернобобовых культур при их численности 20–25 экз./растение целесообразны краевые и ленточные обработки инсектицидами. При этом создается оптимальное соотношение энтомофагов и вредителей 1:25–30. Энтомофаги справляются с тлей за полосой, обработанной инсектицидами, где их численность возрастает в 4–5 раз, особенно при использовании селективных инсектицидов, относительно безопасных для энтомофагов. Таким образом, для обеспечения выживания энтомофагов при химических обработках необходимо:

Выборочная, в очагах концентрации вредных организмов, обработка посевов пестицидами с учетом соотношения численности в системе «фитофаг – энтомофаг». Так, в борьбе с тлями на посевах зерновых и зернобобовых культур при их численности 20–25 экз./растение целесообразны краевые и ленточные обработки инсектицидами. При этом создается оптимальное соотношение энтомофагов и вредителей 1:25–30. Энтомофаги справляются с тлей за полосой, обработанной инсектицидами, где их численность возрастает в 4–5 раз, особенно при использовании селективных инсектицидов, относительно безопасных для энтомофагов. Таким образом, для обеспечения выживания энтомофагов при химических обработках необходимо:

соблюдение оптимальных сроков и кратности обработок;

соблюдение оптимальных сроков и кратности обработок;

использование селективных инсектицидов;

использование селективных инсектицидов;

проведение не сплошных, а ленточных или краевых обработок;

проведение не сплошных, а ленточных или краевых обработок;

Использование комплекса агротехнических приемов (фитосанитарных севооборотов, органических удобрений и др.) для повышения численности и активности антагонистов почвенных фитопатогенов. Эти и другие приемы применяются в первую очередь на полях, почва которых согласно ФПК (фитопатологических почвенных картограмм) заселена фитопатогенами выше ПВ, кондуктивна в отношении экономически значимых фитопатогенов и поэтому нуждается в повышении супрессивности. При этом достигается повышение не только антагонистической, но и общей биологической активности почвы. В результате происходит прерывание длительности выживания пропагул фитопатогенов в почве из-за прямой колонизации пропагул антагонистами, гибели их под влиянием антибиотиков и токсинов сапротрофов или в результате механизма «прорастание – лизис». В последнем случае покоящиеся пропагулы фитопатогенов (склероции, ооспоры, хламидоспоры, конидии) прорастают под влиянием биологически активных веществ, а затем лизируются сапротрофами почвы.

Использование комплекса агротехнических приемов (фитосанитарных севооборотов, органических удобрений и др.) для повышения численности и активности антагонистов почвенных фитопатогенов. Эти и другие приемы применяются в первую очередь на полях, почва которых согласно ФПК (фитопатологических почвенных картограмм) заселена фитопатогенами выше ПВ, кондуктивна в отношении экономически значимых фитопатогенов и поэтому нуждается в повышении супрессивности. При этом достигается повышение не только антагонистической, но и общей биологической активности почвы. В результате происходит прерывание длительности выживания пропагул фитопатогенов в почве из-за прямой колонизации пропагул антагонистами, гибели их под влиянием антибиотиков и токсинов сапротрофов или в результате механизма «прорастание – лизис». В последнем случае покоящиеся пропагулы фитопатогенов (склероции, ооспоры, хламидоспоры, конидии) прорастают под влиянием биологически активных веществ, а затем лизируются сапротрофами почвы.

Биологическая защита растений против фитопатогенов, жизненный цикл которых связан с почвой, существует во всех типах почв, но особенно супрессивных, например, в пределах почвенно-климатических зон Западной Сибири – в лугово-черноземных, черноземе обыкновенном, выщелоченном, серой лесной почве. Наименее супрессивны южные черноземы. Повышение супрессивности почв путем внесения органических удобрений, введения фитосанитарных севооборотов, обогащение почв антагонистами (например, Trichoderma viride) обеспечивает более стабильную биологическую защиту растений от почвенных фитопатогенов, чем применение химической и даже термической дезинфекции почв. Для примера приведем эффективность триходермина против корневых гнилей (табл. 44).

Таблица 44

Эффективность триходермина в хозяйствах 4-х районов Новосибирской области

Показатель |

Посевы яровой пшеницы семенами |

|

обработанными триходермином |

без обработки (контроль) |

|

Фитосанитарное состояние и микробиологическая активность почвы: |

||

Число конидий Bipolaris sorokiniana в 1г почвы |

43 |

58 |

Активность азотфиксаторов, % |

40,0 |

16,0 |

Целлюлозолитическая активность, % |

30,4 |

17,4 |

Развитие корневых гнилей, % |

||

Кущение |

2,7 |

5,8 |

Перед уборкой |

6,4 |

14,6 |

Распространенность корневых гнилей, % |

||

Кущение |

12 |

24 |

Перед уборкой |

10 |

50 |

Урожайность зерна, ц/га |

||

НСР05 урожайности |

1,2 |

|

Таким образом, сохранение, повышение численности и активности природных популяций энтомофагов, антагонистов и других полезных представителей фауны и флоры достигается преимущественно конструированием фитосанитарных агроэкосистем и реализацией фитосанитарных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Энтомофаги и антагонисты подавляют или прерывают у части популяций вредных организмов процесс размножения (тактика Р), но особенно часто выживания (тактика В), снижая тем самым их численность в агроэкосистемах. Механизм действия энтомофагов обусловлен трофическими и топическими связями в системе триотрофа (растения-хозяева – фитофаги – энтомофаги) и направлены на регулирование численности преимущественно наземно-воздушных вредных насекомых, многие из которых имеют признаки r-стратегов. Механизм же действия антагонистов против фитопатогенов обусловлен явлением антибиоза преимущественно в почвенной среде и направлен на снижение выживаемости почвенных фитопатогенов, которые имеют признаки К-стратегов. Благодаря действию обоих механизмов достигается оптимизация фитосанитарного состояния для функционирования подземных и надземных органов растений. Наиболее эффективны в биологической защите многокомпонентные наборы микроорганизмов – интродуцентов, включающие антагонистов, природные симбионты, гиповирулентные штаммы и др. позволяющие устойчиво функционировать такому комплексу в широком диапазоне экологических условий и на протяжении всей вегетации хозяина, а также и после уборки растений. Комплексные наборы интродуцентов обеспечивают защиту агроценоза одновременно от нескольких патогенов и вредителей.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ